Celebramos este año el primer centenario de

la muerte del santanderino Marcelino Menéndez Pelayo, a quien el sevillano Luis Cernuda llamó en un poema "el español henchido por sus

dogmas". Es verdad que Menéndez Pelayo, un historiador de nuestra literatura y

crítico literario de primerísimo nivel, ha sido uno de los españoles que con mayor ahínco ha defendido los

dogmas del catolicismo. A diferencia de todos sus contemporáneos, incluidos los

obispos de aquella época, a quienes sólo les circulaba por las venas sangre, por las arterias de Menéndez Pelayo

no circulaba sangre sino los evangelios de san Juan, san Marcos, san Mateo y san

Lucas y, por supuesto, en estado sólido.

Y quien sabe si quizá también le circulaba por las venas, al menos, una amplia

selección de los evangelios apócrifos, hoy tan excelentemente editados por Antonio Piñero y publicados por la

editorial Edaf.

La defensa de los dogmas católicos le fue muy

rentable en esta vida. Si visitamos la Biblioteca Nacional de España, en la

entrada de la sala de lectura nos topamos con una estatua dedicada a él de un

tamaño tan descomunal que más que dedicada a un ser humano parece una estatua

erigida en honor del titán Prometeo. La talla de este monumento debió de agotar

al maestro que la esculpió porque,

probablemente, deslomado por el esfuerzo, ya no tuvo arrestos para esculpir el

nombre completo del personaje homenajeado. Y así leemos en el noble mármol

'Menéndez Pelayo / (1856-1912)', en lugar de, como debía ser, 'Marcelino

Menéndez Pelayo'. El escultor pasó de esculpir el nombre de pila de Menéndez

Pelayo y tampoco la institución que encargó el monumento reparó en esta grave

omisión del nombre, que, además, este excelso historiador de la literatura,

como todos los españoles de la época, había recibido en la pila bautismal de

una iglesia católica. Si nos acercamos

al Retiro madrileño, la avenida que, en su día, le dedicó el Ayuntamiento de la

villa y corte, por su amplitud y nobleza, bien podría estar dedicada al

mismísimo rey Felipe II, a quien, por cierto, el Ayuntamiento madrileño le

dedicó, en su día, una avenida de tres

al quinto si la comparamos con la de Menéndez Pelayo.

Nuestro extraordinario

historiador y crítico y, por cierto, tan mal valorado por René Wellek en su Historia de la crítica moderna (1750-1950), fue un lector tan apasionado y sagaz que nos obliga a sentir por él la más

total simpatía. Entre sus miles de páginas brillantes, su Historia de los heterodoxos

españoles es prodigiosa. Eso sí, a los heterodoxos, a quienes ha leído muy

bien, aunque hay que matizar que todo lo bien que se puede leer cuando la

Virgen se te aparece en todas las esquinas de tu pueblo, a los heterodoxos,

digo, los manda a todos al infierno sin contemplaciones. La agilidad de la soberbia

prosa de Menéndez Pelayo es vertiginosa. En el genial equipo de prosistas del boom hispanoamericano - García Márquez,

Cortázar, Vargas Llosa... - ninguno de ellos, ni de lejos, gasta una prosa tan

ágil. Esta falta de agilidad en la prosa de los escritores del boom hispanoamericano se explica bien

porque todos ellos son hijos de los monólogos interiores de Faulkner, que tiene

muchas virtudes literarias, pero a los que, claro, por su propia esencia de rumiantes

monólogos, les está vedada la agilidad. En

el siglo XIX solo Bécquer escribe una prosa mejor que la de Menéndez Pelayo,

que, por tanto, también escribe con más

agilidad que Juan Valera, Clarín y don Benito Pérez Galdós, tan admirado por

Luis Cernuda.

El buen ritmo y

la exquisita musicalidad de la prosa de

Menéndez Pelayo tienen su raíz en la pasión por la poesía y en los no pocos

versos que escribió el maestro. Y la agilidad la adquirió escribiendo

literalmente miles de páginas. También García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa

han escrito miles de páginas. Pero, ay, no se lee con fervor impunemente a

Faulkner que, con sus monólogos interiores heredados del maestro Joyce, inocula toneladas de plomo en la prosa de sus

discípulos por muy dotados que estén para la literatura. ¿Quién, en su sano

juicio, atribuiría la cualidad de la agilidad a las prosas de Onetti, Juan

Benet, Javier Marías o Antonio Muñoz Molina, herederos de los monólogos

interiores de Joyce y Faulkner? Las prosas de estos autores tienen muchas

cualidades. Pero su ritmo es el del tractor, una máquina de una eficacia

sublime en el campo, a la que ni siquiera el poeta comunista griego Yanis

Ritsos, autor, por cierto, de un libro de poemas titulado Tractor, en su amor por esta máquina, se atrevió a atribuir, aunque le hubiera gustado, que su ritmo es el de

las agilísimas golondrinas de Monemvasía, su pueblo natal enclavado en el sur

del Peloponeso.

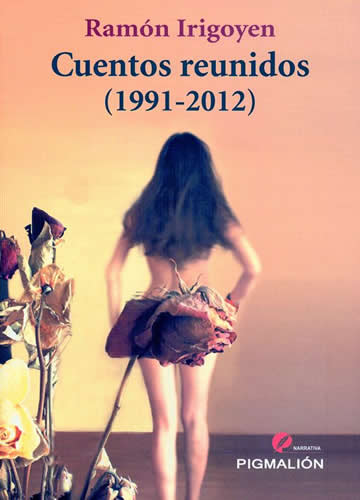

Sexo,

religión y fútbol para hacer reir al lector en los 'Cuentos reunidos' de

nuestro colaborador Ramón Irigoyen

Sexo,

religión y fútbol para hacer reir al lector en los 'Cuentos reunidos' de

nuestro colaborador Ramón Irigoyen

www.ramonirigoyen.com